もったいない!食品ロスを減らしましょう

「食品ロス」とは?

食べ残しや売れ残りなど、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食品ロス」と言います。

日本では、年間約464万トンもの食品ロスが発生しており、国民一人当たりに換算すると、毎日約102グラム、年間約37キログラムの食べ物を捨てていることになります。

食品ロスを減らすには?

食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とした「食品ロスの削減の推進に関する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。

本法では、事業者だけでなく、消費者や行政も含めた幅広い主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を進めることが明記されています。

私たち一人ひとりが「もったいない!」の意識を持ち、日ごろの生活の中で以下のことを実践することにより、食品ロスを減らすことができます。

買い物では

-

買い物前に食材をチェック

- 買い物前に、冷蔵庫や食品庫にある食材を確認する。

-

必要な分だけ買う

- まとめ買いは避け、必要なものを必要な分だけ買う。

-

期限表示を知って、賢く買う

- すぐに使う食品は、棚の手前から取る。(てまえどり)

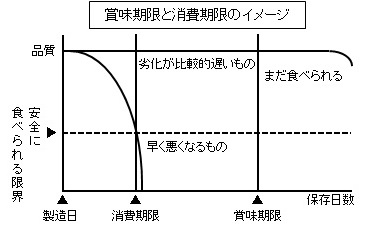

「賞味期限」と「消費期限」の違い

賞味期限 :おいしく食べられる期限。

期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。

消費期限 : 食べても安全な期限。

期限が過ぎたものは食べない方が安全です。

調理では

-

食材を上手に使いきる

- 残っている食材から使う。

- 野菜や果物の皮は厚むきしないように注意する。

-

食べきれる量を作る

- 体調や健康、家族の予定も配慮する。

-

適切に保存する

- 余った食材や料理は、冷蔵庫などで適切に保存し、早めに食べきる。

外食では

-

食べきれる分だけ注文する

- 小盛りやハーフサイズを活用するなど、食べきれる量を注文する。

-

食べ残しは持ち帰る

- 食べきれなかった料理は、持ち帰ることができないかお店に確認する。

-

宴会では「食べきりタイム」を実践する

- 宴会のお開き前15分間を「食べきりタイム」として、残った料理を味わう時間にする。

- 宴会の幹事は、料理の残り具合などを見ながら「食べきり」を呼び掛ける。

【宴会時に印刷してご利用いただける 卓上三角柱POP は下記画像をクリック】

3010運動普及啓発用 卓上三角柱POP ダウンロードページ

食べきりタイムの呼びかけ例

開宴開始時の呼び掛け例

さて、本日は「食べきりタイム」のお願いです。

宴会ではたくさんの食べ残しが発生しますので、今日の会合の最後に、料理を残さず食べきる「食べきりタイム」を設けます。食品ロスの削減にご協力ください。

それでは、これからおいしい料理が出てまいりますので、ぜひ、お酒とともに食事もお楽しみください。

お開き15分前の呼び掛け例

皆さま、そろそろお開きの時間が近づいてまいりましたが、今から15分間は「食べきりタイム」です。食べ残すことがないよう、(自席にお戻りいただき)おいしい料理を食べきるようご協力ください。

食品ロス関連サイト

-

食品ロスポータルサイト(外部リンク)

環境省 -

食品ロス・食品リサイクル(外部リンク)

農林水産省 -

食べもののムダをなくそうプロジェクト(外部リンク)

消費者庁 -

食品ロスの削減(外部リンク)

埼玉県 -

食べきりげんまんプロジェクト(外部リンク)

九都県市

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 計画推進係

〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地

電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。